Im Rahmen der

nationalsozialistischen

Umgestaltung von Berlin in die „Reichshauptstadt

Germania“ fanden erste

wissenschaftliche Versuche zu einer verkehrstechnisch sicheren

Beleuchtung in

Straßentunneln statt. Heute erinnern nur noch wenige

Fragmente an die damalige

aufwändige Planung.[1]

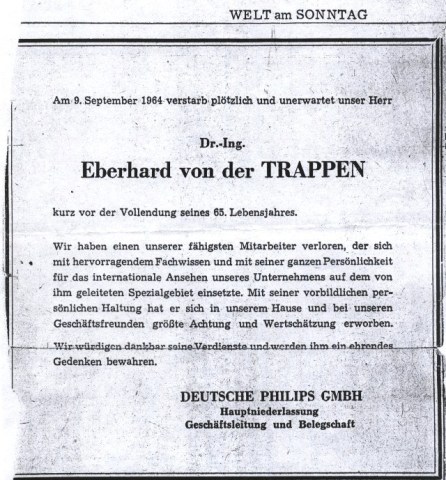

Am 16. September 1964 erschien in der „Welt am Sonntag“ eine Todesanzeige der Deutschen Phillips GmbH für den kurz zuvor verstorbenen Dr.-Ing. Eberhard von der Trappen, welcher „sich mit hervorragendem Fachwissen und mit seiner ganzen Persönlichkeit für das internationale Ansehen unseres Unternehmens auf dem von ihm geleiteten Spezialgebiet“ eingesetzt hatte.[2] In diesem Spezialgebiet, der Beleuchtung im Straßenverkehr, war von der Trappen fast 30 Jahren lang als führender Fachmann anerkanntermaßen tätig gewesen.

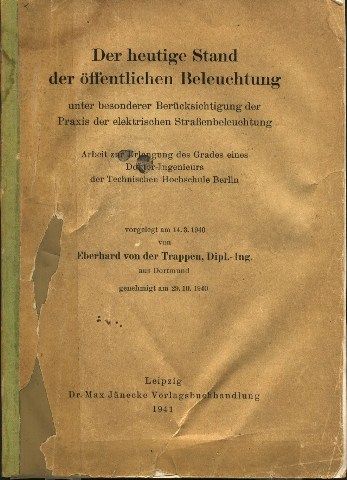

Von der

Trappen, 1899 in

Dortmund geboren, hatte in Hannover und Dresden Elektrotechnik

studiert. Nach

verschiedenen kurzen Beschäftigungsverhältnissen trat

er 1927 eine Stelle als

Betriebsingenieur bei der  Berliner

Bewag (Berliner Kraft- und Licht-AG) an, wo

er schnell Karriere machte. Bereits nach einem halben Jahr

wurde er

Leiter

eines

Verkehrsbüros und übernahm ab 1930 die Leitung der

Abteilung Öffentliche Beleuchtung.[3]

1938 wurde er vom „Generalbauinspektor für die

Neugestaltung der

Reichshauptstadt“ (GBI), Albert Speer, zum

„Beauftragten für das

Beleuchtungswesen des GBI“ ernannt und somit

zuständig für alle

verkehrstechnischen Beleuchtungsfragen für Berlin und andere

Umgestaltungsstädte im Reich. In seinem ersten Vortrag als

Beleuchtungsbeauftragter bei einer Fachtagung der Deutschen

Lichttechnischen

Gesellschaft an der TH Berlin am 27.10.1938 äußerte

er sich zufrieden über die

neuen Einflußmöglichkeiten:[4]

Berliner

Bewag (Berliner Kraft- und Licht-AG) an, wo

er schnell Karriere machte. Bereits nach einem halben Jahr

wurde er

Leiter

eines

Verkehrsbüros und übernahm ab 1930 die Leitung der

Abteilung Öffentliche Beleuchtung.[3]

1938 wurde er vom „Generalbauinspektor für die

Neugestaltung der

Reichshauptstadt“ (GBI), Albert Speer, zum

„Beauftragten für das

Beleuchtungswesen des GBI“ ernannt und somit

zuständig für alle

verkehrstechnischen Beleuchtungsfragen für Berlin und andere

Umgestaltungsstädte im Reich. In seinem ersten Vortrag als

Beleuchtungsbeauftragter bei einer Fachtagung der Deutschen

Lichttechnischen

Gesellschaft an der TH Berlin am 27.10.1938 äußerte

er sich zufrieden über die

neuen Einflußmöglichkeiten:[4]

„Es

muß als

ein uns

Lichttechniker sehr erfreuendes Moment festgestellt werden,

daß sich die Baumeister

der neuen

Straßen Adolf Hitlers nicht mit einer schnellen

Lösung der

Beleuchtungsfrage begnügen und dann zu Anlagen kommen, die von

dem Althergebrachten

nicht sonderlich abweichen, sondern daß man sich so ausgiebig

mit den Problemen

der guten,

schönen und zweckmäßigen

Beleuchtung befaßt, daß die Lichttechniker

warme Köpfe bekommen.[…] Wir sind stolz

darauf zu wissen, daß der Führer selbst hier und da

trotz zweifellos

wichtigerer Dinge, die von ihm beurteilt werden müssen, noch

Zeit findet, sein

Urteil in lichttechnischen Dingen in die Waagschale zu werfen.

[…]“

guten,

schönen und zweckmäßigen

Beleuchtung befaßt, daß die Lichttechniker

warme Köpfe bekommen.[…] Wir sind stolz

darauf zu wissen, daß der Führer selbst hier und da

trotz zweifellos

wichtigerer Dinge, die von ihm beurteilt werden müssen, noch

Zeit findet, sein

Urteil in lichttechnischen Dingen in die Waagschale zu werfen.

[…]“

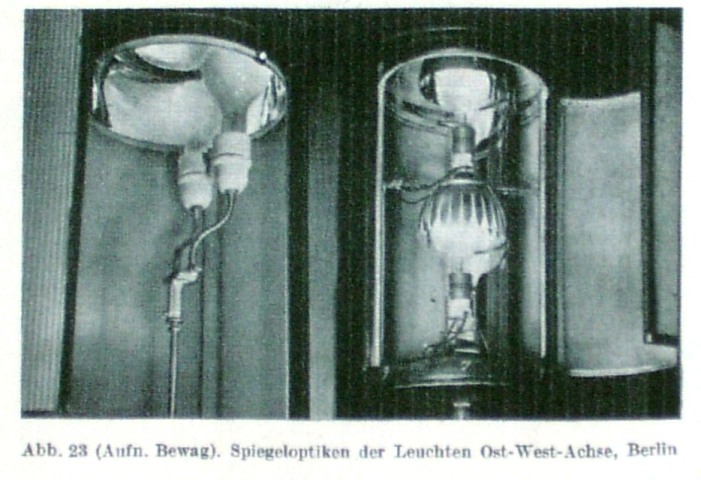

Die hier genannte

Achsenplanung war das Kernstück der

Umgestaltungspläne für Berlin in die

Reichshauptstadt

„Germania“. Der erste – und einfachere

Teil – war die

Fertigstellung der Ost-West-Achse (Kaiserdamm –

Straße des 17.

Juni – Unter den

Linden) im Jahre 1938 mit der Veränderung

des Straßenprofils,

der Versetzung

der Siegessäule

vom

Königsplatz vor dem Reichstag

auf den Großen Stern und die Errichtung von

über 1600 Straßenlaternen,

deren Entwurf von

Speer persönlich

stammte und die in ihrer

lichttechnischen Gestaltung durch von der Trappen ausgeführt

wurden. Der

zentrale Bereich der projektierten Nord-Süd-Achse sollte von

der „Halle des

Volkes“ nordwestlich des Reichstags über vier

Kilometer nach Süden durch den

Stadtkörper

geschlagen werden und seinen Abschluß in einem

Südbahnhof in Höhe

der heutigen Papestraße finden.[5]

vier

Kilometer nach Süden durch den

Stadtkörper

geschlagen werden und seinen Abschluß in einem

Südbahnhof in Höhe

der heutigen Papestraße finden.[5]

Da

für den Kreuzungsbereich

der beiden Prachtstraßen das Aufstellen von Ampeln als

unangemessen

empfunden wurde,

mußten die Planer des

GBI umfangreiche Straßentunnel planen. Dabei orientierten sie

sich in Breite

und Gefälle an vergleichbaren Bauwerken anderer

europäischer Länder, um diese

in Ausmaß, Gestaltung und Sicherheitsstandards in

den

Schatten zu stellen.[6]

Gleiches galt für die Beleuchtung der Tunnel, wie von der

Trappen in dem

bereits erwähnten Vortrag weiter ausführte:

„Zu der Beleuchtung der Ost-West-Achse und der geplanten Nord-Süd-Achse gehört auch die Beleuchtung der Verkehrstunnel, die eine Kreuzung des Verkehrs im Schnittpunkt der beiden Achsen ausschließen sollen.“[7]

Aus dieser

Planung

folgte eine mehrjährige Versuchs- und

Entwicklungstätigkeit. Als erste

Versuchsstrecke bot sich die neben der Berliner

Humboldt-Universität liegende

nördliche Rampe des Lindentunnels an,[8]

wo auf 100 Meter Länge mit verschiedenen Installationen die

Vorgaben für neu zu

entwickelnde Beleuchtungsgeräte festgelegt werden sollten. Von

der

Trappen

hatte zu diesem Zweck fünf Leitsätze formuliert:[9]

Die erste

Versuchsreihe,

bei der die Lichtmessung und technische Dokumentation in den

Händen von

Mitarbeitern der Firma Osram lag, fand – unbeeindruckt vom

beginnenden Zweiten

Weltkrieg – zwischen Oktober 1939 und

Februar 1940 statt. Die

Finanzierung der

Versuche war zu diesem Zeitpunkt keineswegs gesichert; es bestand

jedoch

Einigkeit, daß öffentliche Einrichtungen

für die Kosten heranzuziehen seien, um

keinen Interessenkonflikt durch die Beteiligung der Privatwirtschaft

entstehen

zu lassen.[10]

Da

bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über die

Adaptionszeit des Auges

vorlagen, mußte diese

zunächst ermittelt werden; der

Wert lag bei 1 bis 2

Sekunden, was bei der

Geschwindigkeit von 60 km/h einer

Fahrtstrecke von ca. 70

Metern entsprach.[11]

Um Irritationen des Auges zu vermeiden, wurde eine

gleichmäßige Ausleuchtung

der Tunneldecke angestrebt; die Lichtstärke der Ein- und

Ausfahrten sollte an

das jeweilige Außenlicht angepaßt sein,

was eine

erhöhte Anforderungen an die

Regelbarkeit der Beleuchtungsstärke mit sich

brachte. Zusätzlich fiel die

erhebliche Belastung der Gehäuse durch den Winddruck der

passierenden Fahrzeuge

auf.[12]

Im Februar 1940

wurden

ausgewählte Ergebnisse der ersten Versuchsreihe mit Fotos

dokumentiert und eine

Präsentation für Albert

Speer vorbereitet.[13]

Anschließend erfolgte die Demontage und Verlegung der

Versuchsanordnung in den

östlichen der beiden Straßentunnelstutzen unter der

Ost- West-Achse, welche in

Höhe des heutigen Sowjetischen Ehrenmals als

Bauvorleistung erstellt worden waren, um ein

erneutes

„Aufreißen“ der

Straße beim Bau der Nord-Süd-Achse zu vermeiden.

Während der Lindentunnel nur

eine Fahrbahnbreite von sechs Metern zuließ, sollten die

geplanten

Straßentunnel tatsächlich bis zu 14,5 Meter breit

sein. Hier erhielten

verschiedene Firmen nun die Möglichkeit, ihre speziell nach

den festgelegten

Anforderungen entwickelte Beleuchtungsgeräte in realistischer

Größenordnung zu

testen; beteiligt waren die Siemens-Schuckert-Werke (SSW)

sowie die Firma

Hellux, die AEG-Beleuchtungskörper GmbH, sowie die

Firma Goerz

als Tochter der

Zeiss Ikon.

Zunächst

belegte die

AEG

die Versuchsstrecke, wobei deren mit Spiegeln bzw. Nitra-Lampen

ausgestatteten

Geräte nicht den

Vorstellungen von der Trappens entsprachen.[14]

Anschließend übernahmen

abwechselnd

Zeiss/Goerz, AEG

und SSW den Tunnel für

Versuche. AbHerbst 1941 blieben Leuchten der

SSW eingebaut, die zwar

in ihrer

Beleuchtungscharakteristik dem gewünschten Ergebnis sehr nah

kamen, jedoch die

für den mittleren Tunnelbereich

angestrebte Lichtstärke

von 40 Lux nicht erreichten.[15]

Dieses Manko sollte durch die Verdoppelung der

Leuchtenanzahl behoben

werden, was sich jedoch nicht

mehr realisieren

ließ.

Aus den

halbjährlichen

Berichten von der Trappens an den GBI gehen deutlich die

fortschreitenden

Schwierigkeiten durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft hervor. So

wurde

selbst die Anforderung zur Freigabe geringer Mengen an Material (363 kg

Eisen,

22,2 kg Kupfer, 0,9 kg Messing, 18 kg Aluminiumblech) im Oktober 1941

abgelehnt.[16]

Zuvor waren bereits kurzzeitig die Zugänge zum Versuchstunnel

zugemauert

worden; von der Trappen vermutete hinter dieser Aktion eine Anordnung

der

Gestapo.[17]

Weitere Versuche scheiterten nicht zuletzt am fortschreitenden

Fachkräftemangel

durch Einberufungen zum Kriegsdienst.

Zum 01.03.1943

ließ der

GBI sämtliche Arbeiten an Umgestaltungsplänen

einstellen, viele der beteiligten

Personen verloren ihren Status der

„UK-Stellung“ [unabkömmlich, d.Verf.],

und

in den Tunnel zog eine unterirdische Rüstungsproduktion ein.

Von der Trappen

trat als Ingenieur in die Organisation Todt ein,[18]

geriet zum Ende des Krieges in amerikanische Gefangenschaft

und arbeitete

anschließend bis zu seinem Tod 1964 bei der Firma Phillips

GmbH.

verloren ihren Status der

„UK-Stellung“ [unabkömmlich, d.Verf.],

und

in den Tunnel zog eine unterirdische Rüstungsproduktion ein.

Von der Trappen

trat als Ingenieur in die Organisation Todt ein,[18]

geriet zum Ende des Krieges in amerikanische Gefangenschaft

und arbeitete

anschließend bis zu seinem Tod 1964 bei der Firma Phillips

GmbH.

Die

Suchanfragen an die

Archive der beteiligten Firmen ergaben bislang kaum Hinweise auf die

damaligen Versuche.[19]

Sicherlich sind jedoch die gewonnenen Erkenntnisse durch die

überlebenden Fachleute

in die Entwicklung der Tunnelbeleuchtung nach

dem Zweiten

Weltkrieg

eingeflossen, so wie

auch von der Trappen seine

Fachkenntnis in weitere Tätigkeiten

einbringen konnte. Nach gravierenden Abrissen im

Bereich des Bebelplatzes und

des Maxim-Gorki-Theaters ist der Lindentunnel heute, wenn man

überhaupt noch davon

sprechen kann, nur

noch fragmentarisch vorhanden. In den Tunnelstümpfen unter der

Straße des 17.

Juni sind in der

Betonkonstruktion noch die vorbereiteten Aussparungen für die

Beleuchtung erkennbar. Lediglich zwei verrostete und verbogene Leuchten

im

östlichen Tunnelstutzen erinnert noch heute an die vor

über 65 Jahren erstmals

formulierten Ansprüche an

verkehrstechnisch sichere Tunnelbeleuchtung, die auch

heute nichts von ihrer

Aktualität verloren haben.[20]

Entwicklung der Tunnelbeleuchtung nach

dem Zweiten

Weltkrieg

eingeflossen, so wie

auch von der Trappen seine

Fachkenntnis in weitere Tätigkeiten

einbringen konnte. Nach gravierenden Abrissen im

Bereich des Bebelplatzes und

des Maxim-Gorki-Theaters ist der Lindentunnel heute, wenn man

überhaupt noch davon

sprechen kann, nur

noch fragmentarisch vorhanden. In den Tunnelstümpfen unter der

Straße des 17.

Juni sind in der

Betonkonstruktion noch die vorbereiteten Aussparungen für die

Beleuchtung erkennbar. Lediglich zwei verrostete und verbogene Leuchten

im

östlichen Tunnelstutzen erinnert noch heute an die vor

über 65 Jahren erstmals

formulierten Ansprüche an

verkehrstechnisch sichere Tunnelbeleuchtung, die auch

heute nichts von ihrer

Aktualität verloren haben.[20]